|

La plus ancienne voie romaine de Gaule est la Via Domitia

en Narbonnaise. Elle date de 118

avant notre ère. Les provinces de la Gaule sont desservies par un réseau de voies

classées selon leur importance :

La plus ancienne voie romaine de Gaule est la Via Domitia

en Narbonnaise. Elle date de 118

avant notre ère. Les provinces de la Gaule sont desservies par un réseau de voies

classées selon leur importance :

- Chemins ruraux non pavés (viae terranae)

- Routes secondaires (viae rusticae)

- Voies vicinales, administrées par les municipalités (viae vicinales)

- Voies prétoriennnes (viae stratae), administrées par Rome : via Appia, via

Flaminia, via Valeria, etc.

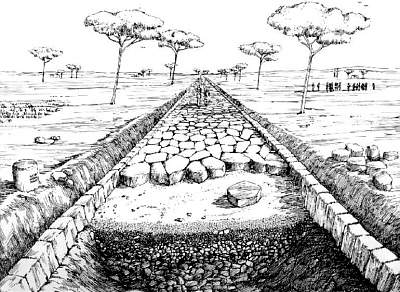

Ce réseau est dense

: en dehors des zones de montagne et de marais, la maillage de l'ordre de cent kilomètres. Le réseau routier romain est

surveillé et entretenu. Ses voies sont construites et munies de fossés, de postes de douane ou de

péage. Ces voies sont jalonnées par les bornes

milliaires. Le franchissements des cours d'eau requiert la

construction de ponts en pierres et parfois de bateaux. Ces pierres forment des voûtes

pouvant atteindre une trentaine de mètres de portée et elles sont levées avec des engins à poulie, moufles et treuil.

Le scellement se fait à la chaux, obtenue par cuisson de calcaire. Pour diminuer les

pentes de la chaussée, il est parfois nécessaire de creuser des tranchées, technique qui avait été élaborée pour les aqueducs. Un autre type d'ouvrage d'art créé pour l'alimentation en eau est utilisé pour les routes : les tunnels. Le creusement des tunnels est hérité de la technique minière.

En 37 un tunnel de neuf-cents mètres permet le passage de la route romaine entre Pouzzoles et le réseau déjà existant.

Ce réseau est dense

: en dehors des zones de montagne et de marais, la maillage de l'ordre de cent kilomètres. Le réseau routier romain est

surveillé et entretenu. Ses voies sont construites et munies de fossés, de postes de douane ou de

péage. Ces voies sont jalonnées par les bornes

milliaires. Le franchissements des cours d'eau requiert la

construction de ponts en pierres et parfois de bateaux. Ces pierres forment des voûtes

pouvant atteindre une trentaine de mètres de portée et elles sont levées avec des engins à poulie, moufles et treuil.

Le scellement se fait à la chaux, obtenue par cuisson de calcaire. Pour diminuer les

pentes de la chaussée, il est parfois nécessaire de creuser des tranchées, technique qui avait été élaborée pour les aqueducs. Un autre type d'ouvrage d'art créé pour l'alimentation en eau est utilisé pour les routes : les tunnels. Le creusement des tunnels est hérité de la technique minière.

En 37 un tunnel de neuf-cents mètres permet le passage de la route romaine entre Pouzzoles et le réseau déjà existant.

Ces routes romaines sont utilisées par des voitures à deux roues tirées par des chevaux non ferrés et munis d'attelages. Le réseau comporte environ quatre-vingt-dix mille kilomètres de grandes routes et deux cent mille kilomètres de voies secondaires.

Une réglementation devient nécessaire : Dioclétien (245 - 313) limite la charge des charrettes.

Ces routes romaines sont utilisées par des voitures à deux roues tirées par des chevaux non ferrés et munis d'attelages. Le réseau comporte environ quatre-vingt-dix mille kilomètres de grandes routes et deux cent mille kilomètres de voies secondaires.

Une réglementation devient nécessaire : Dioclétien (245 - 313) limite la charge des charrettes.

Ces

voies de l’Antiquité possédaient de nombreux équipements : tous les 5 à 12 milles, un relais (mutatio) où

l'on pouvait changer de chevaux, et notamment ceux des messagers officiels

mais aussi prendre du repos;

tous les 30 à 90 kilomètres selon les difficultés du parcours, un gîte d’étape (mansio) comprenant souvent une taverne (taberna) ou un restaurant (caupona), des entrepôts (horrea) où

entreposer les marchandises.

Ces

voies de l’Antiquité possédaient de nombreux équipements : tous les 5 à 12 milles, un relais (mutatio) où

l'on pouvait changer de chevaux, et notamment ceux des messagers officiels

mais aussi prendre du repos;

tous les 30 à 90 kilomètres selon les difficultés du parcours, un gîte d’étape (mansio) comprenant souvent une taverne (taberna) ou un restaurant (caupona), des entrepôts (horrea) où

entreposer les marchandises.

|